アカハライモリのエサについて解説します。

アカハライモリ成体のエサまとめ

アカハライモリ成体のエサについての早見表です。

| 成体のエサ | |

| 配合飼料(イモリ・ウーパールーパーのエサ) | 成体であればよく食べるのでおすすめ。栄養不足にならない。水も汚しにくい |

| 配合飼料(カメ・肉食魚用のエサ) | イモリのエサと同じ |

| 冷凍赤虫・冷凍ミジンコなど | 非常に食いつきがよい、コスパは若干悪い |

| 生きエサ(ミジンコ・イトミミズ・ブラインシュリンプなど) | もっとも食いつきがよく、栄養も豊富だが保存技術が必要なのとコスパが非常に悪い |

アカハライモリは成体であれば、殆どの個体が人工飼料を食べます。人工飼料はイモリのエサとして売られているものがベストです。

私はキョーリンのイモリのエサを使っていますが非常によく食べます。このエサには、イモリに必要な栄養素がすべて含まれているので安心です。

また、カメのエサや肉食魚用のエサを与えている方もいますが、問題なく飼育できるようです。

ただし、市販の個体でも稀に配合飼料を食べない子もいます。ワイルドの個体の場合も食べない個体がいるようなので、そういった場合は冷凍飼料か生きたエサを与えることになります。

幼体の餌

上陸したてのイモリ幼体は最初の1年~数年ほど陸上で生活します。

幼体の場合、最初は配合飼料を食べないので、生き餌で飼育します。

シリケンイモリであれば比較的なつきやすく、イトミミズや赤虫などをよく食べます。ピンセットから生きたイトミミズを与えればほとんどの個体は食べます。ピンセットからイトミミズを食べるようになってからしばらくしたら、水にふやかした配合飼料をピンセットでつまんで与えてみましょう。ほとんどの場合食べるはずです。

1か月程度餌を食べず、ガリガリに痩せていく個体もいますが最終的に餌を食べるので気にしなくて大丈夫です。

イモリ幼体の育て方完全ガイド|上陸後の環境・餌・注意点を徹底解説!

アカハライモリの幼体は慣れにくい個体が多いため、餌付けには苦労します。配合飼料には慣れにくいので、活餌は必ず確保しましょう。

それでもピンセットからイトミミズを食べてくれる個体が多いですが、食いが悪い場合は生きた赤虫やイトミミズを飼育ケースの壁に貼り付けておきましょう。

それでも駄目な場合は、ピンヘッドコオロギ、アブラムシ、ハニーワーム、極小ワラジムシなどを与えます。

幼生の餌

| イモリ幼生の餌 | |

| イトミミズ | 一番良く食べる、栄養価が高い、冷凍も食べるがコストが割高 |

| ミジンコ | 水を全く汚さない、培養が簡単でローコスト。 主食におすすめ |

| ゾウリムシ | 産まれたての幼生におすすめ。培養はすごく簡単 |

| 赤虫・ボウフラ | 生きた赤虫などは非常によく食べるがほぼ購入できないため自前で用意する必要がある、冷凍赤虫も◎ |

| ブラインシュリンプ✕ | 栄養価が非常に高いが、水を汚し幼生が死ぬ原因になるので毎日水換えが必要 |

イモリの幼生は肉食性が強く、基本的に生きた餌しか食べません。成長すると冷凍飼料も食べますが、ミジンコやイトミミズなどを与えたほうが水が汚れにくく健康的に飼育できます。とくにミジンコは培養も簡単ですし、ヤフオクなどで大量に販売されているのでぜひお試しください。

ブラインは培養が手軽ですが水を激しく汚し死ぬ原因となるので絶対に与えないようにしましょう。他のサイトではブラインが推奨されていますが、だいたいの方が毎日水換えしています。私はほとんど水換えしなくても、一匹も落ちませんでしたので、楽をしたい方はミジンコやイトミミズを与えたほうがいいと思います。

イモリの幼生の育て方を完全ガイド|孵化から上陸までを徹底解説!

冷凍飼料

ワイルド個体など人工飼料を食べない場合は冷凍飼料を与えます。無難なのは冷凍赤虫ですがミジンコやブラインなどもよく食べます。ただしブラインシュリンプは水を激しく汚すので注意しましょう。ブライン以外は水を汚さないので心配しなくて大丈夫です。冷凍飼料の欠点は値段が若干高いことと冷凍庫にグロテスクなものを入れなければならないことです。

生きたエサ

最後に、イモリの大好物が生きたエサです。

一番イモリが大好きなエサがイトミミズです。これを食べない個体はいないと言ってもいいぐらい、幼体や成体に共通して好んでよく食べます。イトミミズの他にもブラインやミジンコ、アカムシやボウフラ、ハニーワーム、小魚など、動いているものであればなんでもよく食べます。

また、拒食症のイモリや上陸後まもない幼体にはコオロギやアブラムシ、ショウジョウバエなどを与えることもあります。

人工飼料のおすすめ5選

次に、アカハライモリを中心に飼育者から高評価を得ている人工飼料5選をご紹介します。初心者でも扱いやすく、栄養・コスパ・嗜好性のバランスが良い商品を厳選しました。

1. ひかりイモリ・ウーパールーパー

ひかりイモリは私が使っているイモリ用配合飼料です。とても食いつきがよいのが特徴。水でふやかしてあげれば上陸したての幼体でも食べる個体がいます。値段も安く、ホームセンターでも売られているのでおすすめです。

ひかりウーパールーパーはひかりイモリとほぼ同じ成分です。ひかりイモリは水に浮きますが、ウーパールーパーは水に沈みます。この違いだけなので、ひかりウーパールーパーをイモリに与えても大丈夫です。

出典:キョーリン公式サイト

- 特徴:ウーパールーパー用の沈下性ペレット

- 対応種:アカハライモリにも問題なく利用可能

- メリット:

- コスパが良く量も多め

- 程よい硬さで噛み砕きやすい

- 水に濁りにくく管理しやすい

- 評価:初心者〜ベテランまで幅広く愛用されている定番商品

✅ 人工飼料を初めて与える方にはまずこれをおすすめ!

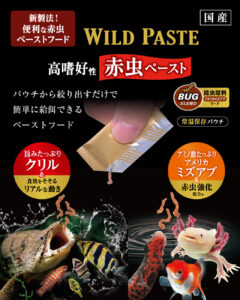

2. ワイルドペースト

ワイルドペーストは半生タイプのエサです。アメリカミズアブや赤虫などをペーストに加工した製品で、食いつきが配合飼料などと比べると格段によいのが特徴です。このため、配合飼料よりもイモリがよく食べますが、半生なので保存が効かないのと量が少ないためコスパが悪いです。

- 特徴:赤虫・ミズアブなどを主原料としたペースト状の餌

- 対応種:アカハライモリ・シリケンイモリなど幅広く対応

- メリット:

- 食いつきが非常に良い(嗜好性高め)

- 柔らかく小型の個体にも与えやすい

- スプーンやピンセットで分け与え可能

- 注意点:開封後は冷蔵保存が必要。衛生管理が重要。

✅ 人工餌に慣れない個体にもおすすめできる“食べる楽しさ”のある一品。

3. イトスイコメット イモリの主食

イトスイコメット イモリ・ウーパールーパーのエサはイモリ専用の配合飼料です。このエサもよくホームセンターなどで売られています。安価なので買いやすいです。また、栄養価も豊富で、私が昔付き合っていた子もこのエサだけをイモリに与えていましたが、何年も生きていました。多分今でも元気に生きていると思います。

- 特徴:イモリ・ウーパールーパー両対応の小粒ペレット

- メリット:

- 小粒で口の小さな個体にも食べやすい

- 価格が安く、入手しやすい(通販・ペットショップに多数あり)

- 初心者にも使いやすい扱いやすさ

- デメリット:嗜好性は個体差あり(食べない個体もいる)

✅ 手軽に使えて、餌のバリエーションに加えるのにもおすすめ。

4. ひかりクレクト カーニバル

カーニバルはイモリ用ではなく肉食魚用のエサですが、イモリに与えても大丈夫です。イモリ専用の配合飼料が販売される前はこのエサやカメのエサであるレプトミンなどが与えられていました。現在でも使っている飼育者の方は多数いらっしゃいます。

- 特徴:肉食魚・両生類向けの高嗜好性ペレット

- メリット:

- 匂いが強く、食いつきが非常に良い

- 栄養価が高く、成長期の個体に特におすすめ

- 沈下性で食べ残しが見つけやすい

- 注意点:嗜好性が高すぎてこればかりを食べる個体もいる

✅ ご褒美や餌付けにも使える「切り札的存在」!

5. テトラ ウーパールーパーの主食

- 特徴:テトラ製のウーパールーパー主食用フード

- メリット:

- ペットショップでも入手しやすい

- パッケージが小さめで試しやすい

- 栄養のバランス設計が優秀

- デメリット:嗜好性は個体によってバラつきあり

✅ 「色々試したけど安定感がほしい」人におすすめの一品。

まとめ:人工飼料はイモリ飼育の“安定剤”

イモリの人工飼料には、次のような共通メリットがあります:

| 項目 | メリット |

|---|---|

| 保存性 | 常温〜冷蔵保存できるタイプが多く、長持ち |

| 衛生管理 | 水を汚しにくく、食べ残しも回収しやすい |

| 栄養設計 | 必要な栄養素がバランスよく配合されている |

| 給餌コントロール | 量や頻度の調整がしやすく、健康管理に役立つ |

イモリのエサおすすめ5選【生き餌・冷凍餌編】

では次は生きた餌と冷凍餌について説明します。

アカハライモリにおすすめの生きエサは以下の5つです。

イトミミズ(イトメ)

イトミミズはイモリにとって最強の生き餌です。非常によく食べますし、栄養価が高く健康に育ちます。イトミミズは産卵促進、成長促進など様々な効果が期待できます。イトミミズは管理方法が難しく死にやすいというイメージがありますが、ソイルや土、イモリの飼育水などを与えればずっと生かしておくことができます。

赤虫・ボウフラ

赤虫やボウフラは、イトミミズと並んでよく食べる活餌の代表格です。ただ、アカムシはイトミミズと違って大量に仕入れるすることが難しいため、生きた赤虫を入手するのは困難(私は通販含め一度も見たことがありません)です。赤虫を与えるのであれば冷凍赤虫を与えましょう。生きた餌ほどではありませんがよく食べてくれます。私は屋外でメダカを飼育しているため大量に生きた赤虫やボウフラが手に入るのですが、イトミミズよりよく食べます。

ミジンコ

ミジンコも幼生、成体問わずイモリが好んでよく食べます。水をほとんど汚さないのでとくに幼生におすすめの餌です。タイリクミジンコやオオミジンコであれば増やすのも簡単なので幼生を飼育している方は繁殖させておくことをおすすめします。

コオロギの幼体(ピンヘッドコオロギ)

上陸したての幼体に与える餌です。 動きが速く、ハンティング本能を刺激。タンパク質も豊富で成長に役立ちます。他にもアブラムシ、トビムシなど極小の昆虫を与えます。

メダカや小型エビ

メダカやヌマエビも捕食対象。ちなみに、エビはすばしっこいので捕まえられない個体が多いです。捕まえて食べる行動を促し、活発な姿を見せてくれます。

与えてはいけない餌

イモリに与えてはいけない餌はブラインシュリンプです。ブラインは塩水でしか育たないため、水に入れるとすぐに死んでしまい、水を激しく汚します。ミジンコと違って病気の原因となりやすいため、冷凍や生きブライン問わず与えるのはやめましょう。

特にイモリの幼生はデリケートなのでブラインに付着している塩水で弱ってしまいます。私はイモリの幼生を5リットルのタッパーに10匹位入れて飼育していました。エアレーションのみで水換えもほとんどしていません。ですが、無事に全員上陸しました。これはミジンコ、赤虫、ボウフラ、イトミミズなどの天然の生きた餌だけを与えていたからだと思います。他のサイトにはブラインを与えている人が多いですが、私は絶対に使いません。

アカハライモリのエサとは?基本的な食性を理解しよう

アカハライモリは何を食べる生き物?

アカハライモリは主に肉食性の両生類で、小さな昆虫や水生無脊椎動物を中心に食べています。食欲旺盛で、カエルの幼生やミミズ、動くものにはよく反応する習性があります。飼育下での餌は、その自然の食生活を考慮して活き餌や人工飼料の適切な組み合わせで与えることが健康維持に重要です。

野生のアカハライモリの食生活

野生のアカハライモリは湿地帯や田んぼの周辺で生活し、様々な小さな生き物を捕食します。水中や陸上でミミズや小さな昆虫、幼虫、小魚などを獲ることが多く、豊富な自然の餌によりバランスの良い食性を持っています。自然環境では、自らの体長に応じて適切なサイズの獲物を選んで食べているため、野生の食生活の理解が飼育環境での餌選びにも役立ちます。

飼育環境でのエサ選びのポイント

飼育環境下では、自然の餌が得られないため、人工飼料や冷凍赤虫、乾燥ミミズなどを活用すると効果的です。活餌を与える場合は新鮮で安全なものを選び、餌の与えすぎを避けることが水質悪化を防ぎ、健康維持に繋がります。また、アカハライモリは特にビタミンやカルシウムの補給が重要なため、栄養バランスにも配慮した餌選びを心がけてください。餌の大きさはイモリの口に適したサイズを選び、与える頻度や量も個体の状態に合わせて調節することがポイントです。

アカハライモリにおすすめのエサ5選

人工飼料|初心者にも扱いやすい基本のエサ

人工飼料は、アカハライモリ飼育の基本となるエサであり、初心者にも扱いやすいのが特徴です。栄養バランスが整っており、保存もしやすく手軽に与えることができます。市販されているイモリ用の顆粒餌やペレットタイプが主流で、成分によってはビタミンやミネラルが補強されているものもあります。人工飼料を与える際は、イモリの口に合ったサイズを選び、適量を与えることが重要です。また、餌の残りが水質悪化につながるため、食べ残しはこまめに取り除きましょう。

冷凍赤虫・冷凍コオロギ|栄養満点の主力エサ

冷凍赤虫や冷凍コオロギは、アカハライモリにとって非常に栄養価の高い主力エサです。赤虫は消化が良く、カルシウムなどのミネラルも豊富で健康維持に役立ちます。コオロギはタンパク質が高く成長促進にも効果的です。冷凍タイプは衛生的で保存も利きやすいため人気があります。与える際は解凍してから少量ずつ与え、イモリが無理なく食べられるサイズにカットすることがポイントです。栄養価が高いため与えすぎには注意し、バランス良くほかのエサと組み合わせて与えることがおすすめです。

活き餌(メダカ・エビなど)|食いつき抜群の天然エサ

活き餌はアカハライモリの食いつきを大幅にアップさせる天然のエサです。生きたメダカや小エビは動きがあるためイモリの狩猟本能を刺激し、食欲を促進します。特に繁殖期や拒食気味の個体に効果的です。ただし、活き餌を与える際には寄生虫や病気の持ち込みに注意が必要です。信頼のおける供給元から購入し、事前に十分な管理を行ったものを選ぶことが大切です。また、活き餌は栄養バランスが偏ることもあるため、定期的に人工飼料や冷凍餌と組み合わせて与えることを心がけてください。

アカハライモリのエサの与え方

ピンセット給餌のコツと慣らし方

ピンセット給餌は、アカハライモリに直接エサを与える方法で、特に拒食気味の個体や若いイモリに効果的です。初めて行う際は、イモリが警戒しないようにゆっくりと水槽の中にピンセットを入れ、エサをそっと近づけることが重要です。焦らずに何度か繰り返し与えることで、徐々にエサを食べることに慣れてくれます。また、イモリが興味を示したタイミングでエサを少しずつ動かすと狩猟本能を刺激し、食いつきが良くなります。最初は小さめのエサを用意して、イモリの口に合ったサイズに調整すると成功しやすいです。

置きエサを活用するタイミングと方法

置きエサは、日中イモリが活発に活動していない時間帯や、給餌頻度の多い場合に有効な方法です。エサを水槽の底や陸地の上に安定して置き、イモリが自分のペースで食べられる環境を作ります。置きエサの際は、与えすぎに注意し、数分以内に食べきれる量だけを設置しましょう。残った餌は水質悪化の原因になるため、放置せずこまめに取り除くことが大切です。特に複数飼育している場合は、取り合いによるストレス軽減のために数カ所に分けて置くと良いでしょう。

給餌に適した時間帯と環境づくり

アカハライモリに給餌する際は、活動が活発になる夕方から夜にかけての時間帯がおすすめです。静かで落ち着いた環境を整え、飼育場所の照明を調整することでイモリがリラックスして餌を探しやすくなります。給餌中はできるだけ周囲の動きを減らし、不必要な振動や音を避けることも重要です。さらに、温度と水質を適切に保つことは、イモリの食欲を維持し健康的な給餌環境を作るうえで欠かせません。規則正しい給餌スケジュールを守り、同じ時間帯に与えることでイモリに生活リズムを作ってあげましょう。

アカハライモリのエサの頻度と量

エサの頻度|成体と幼体で異なる目安

アカハライモリのエサの頻度は、成体と幼体で異なることが重要です。幼体は成長過程にあるため、活発に栄養を必要とし、1日に2回程度の給餌が理想的です。一方、成体は成長が落ち着いているため、1日1回から2日に1回の頻度で十分です。過剰な給餌は水質悪化の原因になるため、飼育環境や個体の状態を観察しながら調整してください。特に成体の場合は、食欲が落ち着いているときは無理に与えず、健康状態を優先しましょう。

エサの量|食べ残しを防ぐ調整方法

アカハライモリに与えるエサの量は、食べ残しを防ぐことが衛生管理の基本です。目安としては、与えたエサを3分以内に食べきれる量に設定することが望ましいです。余ったエサは水槽の水質を悪化させ、病気のリスクを高めるため、細心の注意が必要です。複数飼育の場合は個体数に合わせて量を調整し、少量ずつ頻繁に与える方法も効果的です。食欲の変動を確認し、適宜量を減らすか増やすか判断しましょう。

季節ごとの給餌量の調整ポイント

季節によってアカハライモリの代謝や活動量が変わるため、給餌量を調節することが大切です。春から秋にかけては活動的で成長期にあたるため、給餌量や頻度を増やす必要があります。特に夏場は高温によって食欲が低下することもあるため、無理に多く与えず小分けにして与えるのが良いでしょう。冬は代謝が落ちる時期なので、給餌を減らし、場合によっては冬眠に入るまでの準備として給餌回数を最小限にすることが望ましいです。季節ごとの体調変化に敏感に対応し、健康維持に努めてください。

アカハライモリの幼体(子イモリ)の餌付け方法

最初に慣れさせたいエサの種類

アカハライモリの幼体は体が小さく、繊細なため、最初に与えるエサは消化しやすく栄養価の高いものを選ぶことが大切です。生きた小さな昆虫や微細な水生生物、冷凍赤虫の細かく砕いたもの、または専用の幼体用人工飼料が適しています。特に活き餌は食いつきが良く、幼体の自然な狩猟本能を刺激して食べる意欲を引き出します。最初は複数種類のエサを用意して様子を見ながら、好みの餌を見つけていくことが成功のコツです。

人工飼料への餌付けトレーニング

幼体が自然な活き餌から人工飼料へスムーズに切り替えられるよう、段階的な餌付けトレーニングを行います。最初は人工飼料を水でふやかし、柔らかくして与えると幼体にとって食べやすくなります。ピンセットを使って口元に餌を近づけ、興味を引き出しながら少量ずつ慣れさせましょう。活き餌と人工飼料を混ぜて与える方法も効果的で、徐々に人工飼料の割合を増やしていくと良いです。焦らず、気長に取り組むことが幼体のストレスを減らし、餌付け成功に繋がります。

拒食を防ぐ工夫と注意点

幼体の拒食を防ぐためには、飼育環境のストレスを最小限に抑え、適切な餌のサイズや種類を選ぶことが重要です。水質は常に清潔に保ち、急激な環境変化を避けましょう。また、餌を与える頻度は1日に2回程度が適切で、食べ残しが出ないように小分けで少量ずつ与えることがポイントです。拒食が続く場合は、活き餌の種類を変えるか、餌の与え方を変える(ばらまき給餌やピンセット給餌)ことで改善が期待できます。体調の変化や異常が見られたら早めに専門家に相談することも忘れずに行いましょう。

アカハライモリのエサまとめ

食性に合ったエサを選んで健康維持

アカハライモリは肉食性寄りの雑食生物であり、動物性タンパク質を多く必要とします。自然界では水生昆虫や小魚、ミミズなどを捕食するため、飼育下でも同様の成分を含むエサを与えることが健康維持につながります。人工飼料や冷凍赤虫、活き餌をバランスよく組み合わせ、栄養の偏りや不足を防ぎましょう。特に幼体期は成長に必要な栄養を意識し、質の高いエサを選ぶことがポイントです。

無理なく続けられる給餌スタイルを見つけよう

アカハライモリの給餌は、飼育者にとって無理なく続けられる方法を確立することが大切です。ピンセット給餌は食べ残しを減らしやすく、置きエサは多忙な時にも対応しやすいメリットがあります。エサの与え方や時間帯を工夫し、イモリの習性に合わせたスケジュールを保ちましょう。水質悪化を防ぐために、与える量は「食べきれる分だけ」を守ることも重要です。

楽しく長く飼育するためにエサを見直そう

長期的にアカハライモリを健康に飼育するためには、時々エサの内容を見直すことが必要です。季節や成長段階、体調の変化にあわせて頻度や種類を調整し、必要に応じて新しいエサを試してみましょう。また、飼育環境や観察を通じて個体ごとの好みを把握すると、より食いつきの良い給餌が可能になります。エサを工夫して与えることで、イモリの健康だけでなく、世話をする楽しみも広がります。

コメント